研究室紹介

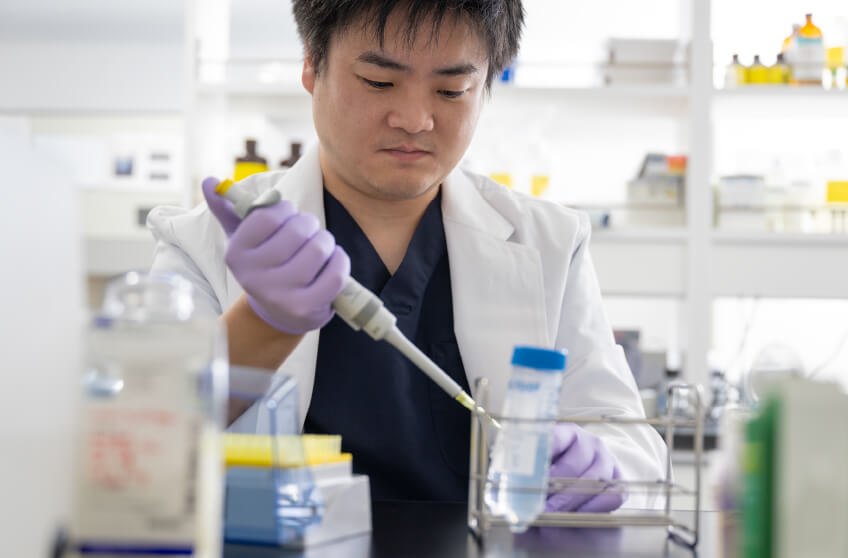

旭川医科大学眼科学講座の創生期は、海外留学や基礎研究室への留学を経て学位を取得した医局員が多かったのですが、その後教室で基礎研究が行える体制と人材を育成し、多くの医局員が眼科医局に所属しながら基礎研究で学位を取得し、大学院をほぼ全員4年で卒業しています。私自身も大学院の3年間生理学教室に身を置いて、いわゆる基礎研究の洗礼を浴び、そこで研究の面白さに目覚め、臨床と研究を両立しながら今に至っております。内科的要素(外来診療、薬物治療)と外科的要素(手術)の両立ができることが眼科の魅力の一つですが、旭川医大眼科では臨床と研究の両立も十分可能です。

旭川医科大学眼科では、リサーチマインドを持ち、生涯自ら学び続ける事のできる良き臨床医を育てるためにも、学位取得を積極的に勧めています。臨床医に研究が必要なのかと思われる方もたくさんいると思います。私自身、学生時代はそう思っていましたが、知的好奇心で大学院に進学して研究の魅力にとりつかれ、幸いなことに今なお大学で若い先生と一緒になって臨床と研究、そして教育の3部門をバランス良く、そして楽しく仕事させていただいております。自分の経験を踏まえて、若い先生にはぜひ一度どこかで研究に触れて、臨床医としての視野をさらに広げる術を身につけて頂きたいと思っています。

網膜班グループ 研究内容

基礎研究

我々旭川医科大学眼科 網膜グループが特に力を入れている分野が「眼循環」です。網膜は、生体で唯一非侵襲的に細動脈の血流を評価できる臓器ですので、その特徴を活かし、網膜微小循環を数値化して定量的に評価することで、糖尿病網膜症をはじめとするさまざまな眼疾患の早期発見と治療効果判定に役立てるための研究を行っています。実臨床でも眼血流測定を積極的に行い、その結果を詳細に分析し、そこから得られた疑問を基礎研究で解決し、新しい診断法と治療法を生み出し、目の前の患者さんに役立つ研究を心がけています。

現在では、大学院生2名が基礎研究を担当し、マウスの眼循環研究に従事しています。今後も大学院進学希望者がおりますので、うさぎやネコ・ブタなど中動物を対象とした研究や、ブタ網膜摘出血管を用いたin vitro実験系を再開させ、さらに発展させる予定です。主に薬学系の研究者と共同研究を行っており、新規眼循環改善薬の点眼化、糖尿病網膜症予防ワクチンの開発などに加えて、糖尿病患者における眼循環と全身因子との関連など、眼科にとどまらないスケールの大きな医学研究を行える環境を整えております。

臨床研究

眼循環研究: 糖尿病黄斑浮腫後の抗VEGF薬投与前後の眼血流変化について調べています。また、糖尿病内科の先生方と協力して、血糖コントロール前後での眼血流の変化と全身因子との関連について共同研究を開始しています。この事業は、今年度の日本糖尿病眼学会の研究助成をいただきました。

ぶどう膜炎グループ 研究内容

ぶどう膜炎グループは、ぶどう膜炎とその他の眼炎症性疾患の診療を行っています。研究においても、ぶどう膜炎を含めた眼炎症性疾患と、これ等の疾患と鑑別を要する疾患に関する研究を行っております。

眼炎症性疾患は多様な疾患があり、稀な疾患もあります。このような症例では治療経験を報告しています。また、症例がある程度まとまると、疾患による経過や予後の解析をまとめています。加えて、今後の治療により有益な臨床知見が得られる、多施設の参加する共同研究にも加わっています。

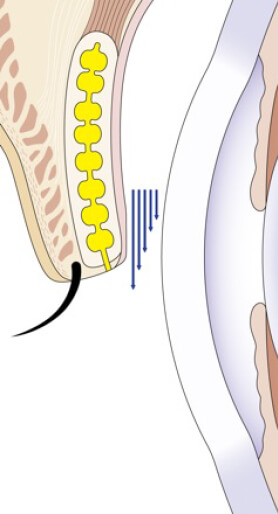

基礎研究としては、長岡教授が実施されてきているナノ点眼をぶどう膜炎の応用する研究を2025年度より開始しています。点眼薬は前眼部には効果を示しますが、後眼部への効果は限定的とされています。ナノ製剤とすることで、後眼部への薬剤移行が期待できるので、後眼部の炎症にも治療効果が期待できるかもしれません。まずはマウスで検討する予定です。

角膜 研究内容

昨今のVDT作業の増加によりドライアイの有病率はさらに高くなり、ドライアイの自覚症状による社会的・経済的損失はより社会問題となっていくことが予想される。ドライアイの病態には炎症、浸透圧上昇、水濡れ性低下、摩擦亢進など多因子が含まれており、その病態は実は複雑であるため、まだ解明されていないメカニズムも多く存在していると考えられる。瞬目は眼表面を乾燥させないよう涙液を眼表面に行き渡らせるために重要であるが、瞬目による摩擦は機械的刺激ともなる。瞬目による機械的刺激が眼表面の細胞に様々な影響を及ぼしていると考えられるが、その詳細は解明されていない。涙腺摘出や乾燥環境負荷などin vivoのドライアイモデルがあるが、それらのモデルでは摩擦だけでなく炎症や浸透圧亢進など様々な要因が加わってしまい、実験結果の解釈を複雑にしてしまう。

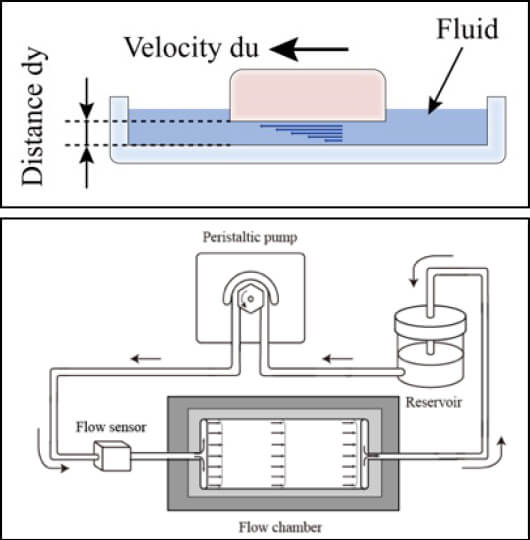

我々は平行平板型流れ負荷装置を用いた水流シェアストレスによって培養細胞に定量的に長時間にわたって機械的刺激を負荷する実験系を確立している。この手法を培養ヒト角膜上皮細胞に応用し、瞬目の摩擦による角膜上皮への機械的刺激を再現すること出来る。瞬目による機械的刺激が眼表面の細胞に及ぼす様々な影響を明らかにすることで、複雑なドライアイの病態を紐解き、有効な治療法開発の手がかりを探索している。

シェアストレスモデル

ヒト角膜上皮細胞をガラス板上に播種、コンフルエント状態まで培養して平行平板型フローチャンバーに設置し、水流によるシェアストレスを負荷する。フローチャンバーの構造に基づき、細胞に作用するシェアストレス(τ、dyne/cm²)は、τ = μ6Q/a²b (μは培地の粘度(ポアズ)、Qは体積流量(mL/s)、a,bはチャンネルの高さと幅(cm))の式で計算される。流速は超音波移動時間式流量センサーにより確認し、24時間のフロー曝露後、ガラス板をチャンバーから取り出し、PBSで洗浄後、細胞を回収、P C RやW Bなどを中心とした解析を行っている。

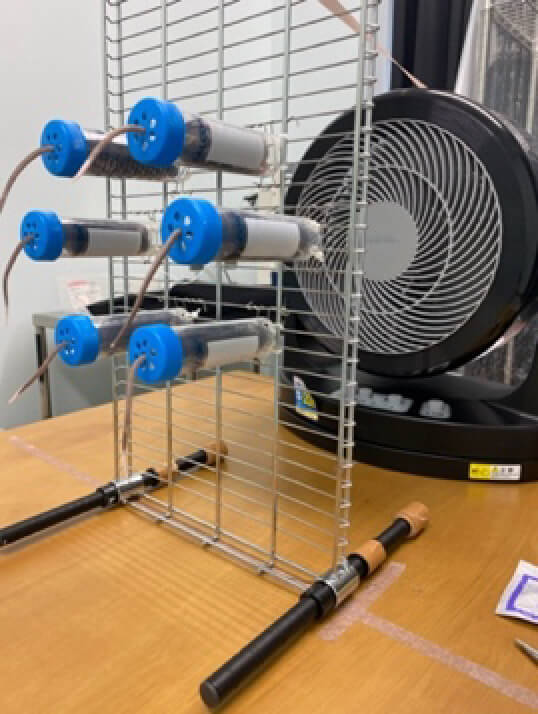

ドライアイモデル(マウス)

ファンによる気流を曝露してマウスに乾燥ストレスを与えるモデルである。負荷後にマウスを安楽死させ、鈍的手術用メスで角膜上皮を採取し、P C RやW Bなどを中心とした解析を行っている。

これまで、ヒト培養角膜上皮細胞に瞬目による機械的刺激を模倣した水流による機械的刺激を負荷すると、T G FβやM M P−9といった遺伝子発現や蛋白質が変化しており、角膜上皮の創傷治癒などに影響していることを報告している。また、マイクロアレイによる網羅的遺伝子解析を行ったところ、従来の研究では注目されていなかった遺伝子発現が著明に上昇しており、解析中である。

斜視弱視外来 研究内容

斜視弱視外来では、当院で治療を受けられた患者さんを対象にその治療効果を後ろ向き症例集積研究で検証しており、現在も継続しています。今後は、症状をより具体的に聴取し検査所見との関連性を調査する研究や、治療成績に影響する因子について治療時期・眼の状態・手術量など様々な観点から検討する研究等を予定しています。

情報公開文書(オプトアウト)

共同研究者一覧

- 中神 啓徳先生(大阪大学)

- 櫛山 暁史先生(明治薬科大学)

- 長井 紀章先生(近畿大学薬学部)

- 宮田 佳樹先生(帝京大学薬学部)

- Lih Kuo (Texas A&M University)

- 花栗 潤哉(日本大学, University of Texas Medical Branch)

- 中神 啓徳先生(大阪大学健康発達医学講座)

- 林 宏樹先生(大阪大学健康発達医学講座)

研究支援者(寄付者)

- 今野 優先生(こんの優眼科クリニック)

- 石羽澤 明弘先生(オホーツク眼科)

- 柳谷 典彦先生(太平眼科)

- 引地 泰一先生(ひきち眼科)

- 野見山 豪先生(のみやま眼科)

- 野見山 香奈子先生(のみやま眼科)

- 五十嵐 弘昌先生

- 五十嵐 幸子先生(さくら眼科)

- 泉直 弘先生(いずみ眼科)

- 佐藤 健一先生

- 福井 康夫先生(一条眼科クリニック)

- 今田 恵先生(東光眼科)

- 大野 晋治先生(札幌おおの眼科)

- 高橋 淳士先生(旭川たかはし眼科)

- 田川 博先生(たがわ眼科)

- 高宮 央先生(たかみや眼科)